この本を読もうと思った理由

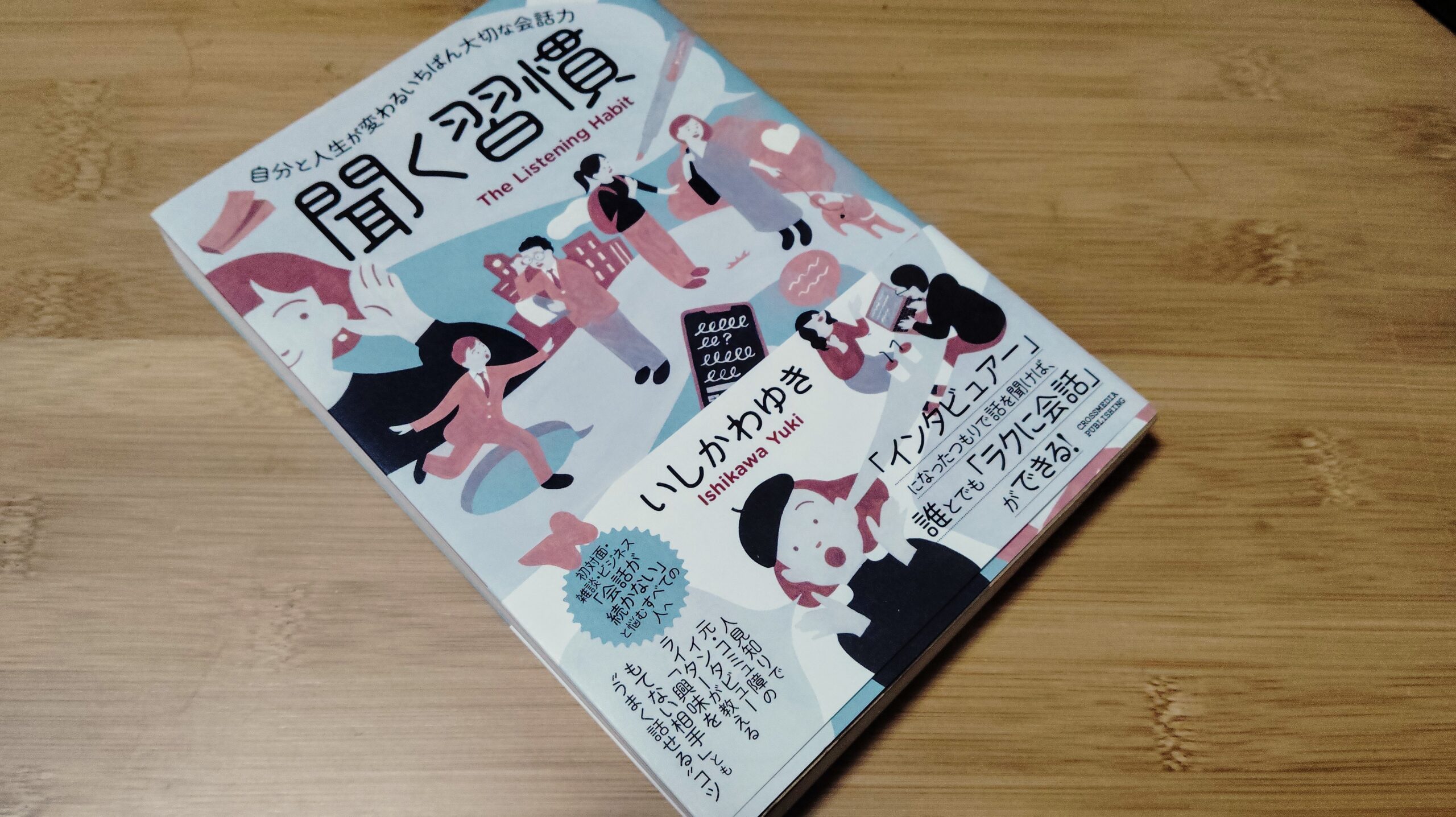

前回読んだ「書く習慣」のいしかわゆき(ゆぴ)さんの著書ということで、購入を決めた。

「書く習慣」の文体とか内容とかが親しみやすく、わかりやすかったのもあって読むのが楽しみだった。

読後の感想

インタビューライターって人に興味がなくてもなれるんだ?!というのが一番の驚き。

日常会話からビジネス会話、インタビューまで応用できる「聞く」コツが詰まっていたと思う。

仕事でインタビューをすることが今後増えるので、役立てたいなと思った。

基本情報

本について

タイトル

出版社・発行日

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

発行日:2023年5月1日初版発行

著者について

名前

いしかわゆきさん(ゆぴさん)

肩書

インタビューライター・ADHDフリーランス

X(旧Twitter):https://x.com/milkprincess17

その他の著書

書く習慣 自分と人生が変わる一番大切な文章力(クロスメディア・パブリッシング)

ADHD会社員、フリーランスになる。 自分らしく生きるためのお仕事ハック(清流出版)

どんな本?

「書く」ことが大好きで、人にあまり興味がないと豪語する著者のいしかわゆき(ゆぴ)さんが、インタビューライターとして仕事をするうちに身につけた「聞く」コツについてまとめた本。

どんな人向けの本か

- 人との会話に苦手意識を感じる人

- インタビューを仕事にしたい人

- 会話上手になりたい人

概要・感想

第1章 ハードルを下げると会話がしたくなる

章の中で心に残った言葉

- 軽いノリで相談や報告する習慣をつくる

- 相手に会う前に「情報収集」をしておく

でも、覚えてきたことをすべて発表するのを目的にしない - 「流行りもの」は、多くの人との「共通言語」

- 「リアル」で会わずに仲良くなる

思ったこと

私は人の話を聞いているのが好きだと思っていたけれど、この本を読むとじゃあ本当に「聞き上手」なのかと言われると全く違うな?と気がついた。

人の話を聞いているようで聞いていないこと、多いかもしれない。後から考えるとあのときあの人なんて話してたっけ?と思うことがけっこうある。

その根底にあるのは、この本の著者であるいしかわゆきさんと同じで、「人のことに興味がない」んだと思う。

自分にとって興味のある話題だとどんどん質問してどんどん話して!ってなるけれど、自分ではどうにもならないことやわからないこと(例えば、友人の嫁姑問題とか)に話が転がっていくと、途端に聞いているようで聞いていない気がする。

だって、私は「あなた」ではないもの。話を聞く体でいることはできるけど、アドバイスは求めないでねって耳がお留守になっちゃう。

じゃあ自分が話すときはどうなの?って思うけど、別に本当に悩んで悩んで頭ぐちゃぐちゃになっていない限りは人に話を聞いて状況を知っててもらう必要はないんだよなぁと思っちゃう。

私の悩みごとで人の脳内リソースを奪うのはなんだか申し訳ないし(というスタンスでいたら友人にもっと頼れ、困ってるなら言え!と怒られた)

アドバイスをもらってもたぶん私はその通りにできないしなぁ……と思ってしまう。

それって自分にも相手にも申し訳ないことだし、もったいないことなんだなって気がついた。

もうちょっと会話上手、特に「聞く」ことが上手くなりたい。

第2章 面白い話を引き出せると会話が楽しくなる

章の中で心に残った言葉

- インタビュアーのつもりで「読者」のために聞いてみる

- 自分はさておき、みんなが知りたそうなことを聞く

- 「雑な質問」には「雑な返答」がセット

- 共通点のない人には「3大テーマ(仕事または学業、人間関係、お金)」について聞く

- 「自分との差」のことを「面白い」と感じる

思ったこと

日常会話でも自分がインタビュアーになって「読者」のために聞くという視点、自分には全くなかった。

自分が話さなくていいなと思うときは、人に楽しく気持ちよく話をしてもらった方が確かにいいな。

何も自分が聞きたいという主体性がなくても、会話ってできるんだ、していいんだと思った。

その上で話を聞いていて面白いって思うことが出てきたのなら、得した気分になるよね。

第3章 うまく返せると会話が止まらなくなる

章の中で心に残った言葉

- いいインタビューは”雑談っぽい”

- 心地いい会話とは、自分と相手のテンションやリズムが同じ会話

- 「相槌」に必要なのは言葉より感情のバリエーション

- 「ヤバくない?」と言われたら「ヤバーい」と返す

- 「深堀りの質問」はひとつの話題を長続きさせられる

- 「わたしのターンだ!」を邪魔しない

- 興味がなくても「興味がある風」に見せる

- 「前のめりメモ」で聞いている姿勢を見せる

思ったこと

私が一番自分がちゃんと聞き手に徹しているなと思うときは、自分が車の運転をしているときに助手席に座っている友人の話を聞いているときかもしれない。

私はADHDの疑いがあると言われている発達障害者で、話をじっと聞いていることが苦手。

手を動かしながらじゃないと人の話が聞けないと言っても過言ではない。

そんな私にとって、運転中はちょうどよく手を動かせて、多少聞いていなくても運転しているからという言い訳ができる状況。

話好きの友人が自分の推しについて話しているのを聞いているときが一番この章に書かれている内容に即しているかも。

運転していなくて、対面で話を聞いているときは常に手が動く目が動くできっと集中して聞いてないなと思われているんだろうな。

それならいっそのこと友人との会話でもメモを取りながら聞くの、ありかもしれない。

第4章 落とし穴を知っておくと会話が怖くなくなる

章の中で心に残った言葉

- 自己満足な「クソバイス」はありがた迷惑になるだけ

男女関係なく「話を聞いてほしいだけ」の人は意外といる - アドバイスをするというのは話し手ではなく聞き手が気持ちいいこと

- 「知ったかぶり」より、無知の「知りたがり」

- 「あなたよりも知ってる!」と勝負を仕掛けない

- 「考えているだけの沈黙」を頑張って埋めない

- 自己開示をすることで、相手が進んで会話をしてくれる「自己開示の返報性」

- 「聞きたくない話」は聞いてる「フリ」で流す

思ったこと

私は自分自身がアドバイスがいらないから悩んでいても話さないって思っていること、けっこうある気がする。

話せばアドバイスをもらってしまうし、そのアドバイスを実践できるかどうかで相手の気分を損ねてしまうなら話さなくてもいいかなと思う。

それを友人に相談してよ!って言われて怒られたことがあったけれど、一概に悪いことでもないと思うんだよなぁ……難しい。

それよりも楽しい話でアドバイスが欲しい。

「自己開示の返報性」を感じるときはビジネスシーンでよくあって、相手の話したことに関連することで実は私も……なんて自己開示をしたことで話が続いたり深まったりする。

それが楽しくて、ビジネス交流会にはよく参加しているのかもしれない。

第5章 「書く」ことで「聞く」ことが習慣になる

章の中で心に残った言葉

- 会話したことを「書く」ことで、耳ではなく目から情報を受け取りやすい人にめちゃくちゃ伝わりやすくなる

- 相手の話をもとにして日記を書き、「自分のために」書き残しておく

- 「聞いた内容を書き留めておく」ことは最強のコミュニケーションにもなる

- 人から聞いた話は「だから、どうした」を入れて書く

この言葉を聞いて自分はどう思ったのか、感想を入れる - 自分の「新発見」は誰かにとっても「新発見」

思ったこと

一時期、Twitter(現X)で視覚優位か聴覚優位かを診断できるツールが流行っていて、私もやったことがある。

結果は明らかな視覚優位でとても納得した。

もともと本を読むことが大好きで、文字情報を追うことは得意だという自覚があるけれど、音楽や話し声はちょっと意識がそれると何を言っているかわからなくなる。

話が右から左に流れてしまって、あれ?結局何を言ってたんだっけ?となることもよくある。

だから、話したことの議事録があるととてもありがたいし、安心できる。

それを日常会話でも書き留めることで、将来の自分や誰かの糧にできるならすごくいいことだなと思った。

第6章 「聞く」ことが与えてくれるもの

章の中で心に残った言葉

- 誰かの話を聞くだけで「自己肯定感」が上がる

- EQが高い人とコミュニケーションしていると気持ちいい

- 自分と次元が異なる人とも話せるようになる

- 本にもネットにもない「自分だけの情報」が得られる

本当に大切なことは、一般化して伝えることができない - 「人の気持ち」がわかるようになる

聞くことは観察すること

思ったこと

他の人の話を聞いて、自己肯定感というか自分もがんばろうと思えたことはけっこうある。

がんばってる人の話を聞くと自分もがんばろうという気になるから、ビジネス交流会とかで他の人のお話を聞くのはとても楽しい。

本の文章にもネットの記事にもならない話が世の中にはたくさんあるということは当たり前なのに、なんだか目から鱗の気持ちだった。

他の人にとって特に重要じゃなくても自分にとって重要なら残しておきたい。

あと、私はADHDだけでなくASD傾向もあって、「人の気持ち」を察するのが下手なので、やっぱりもっと人の話を「聞く」ことを意識したほうがいいんだなと思った。

コメント